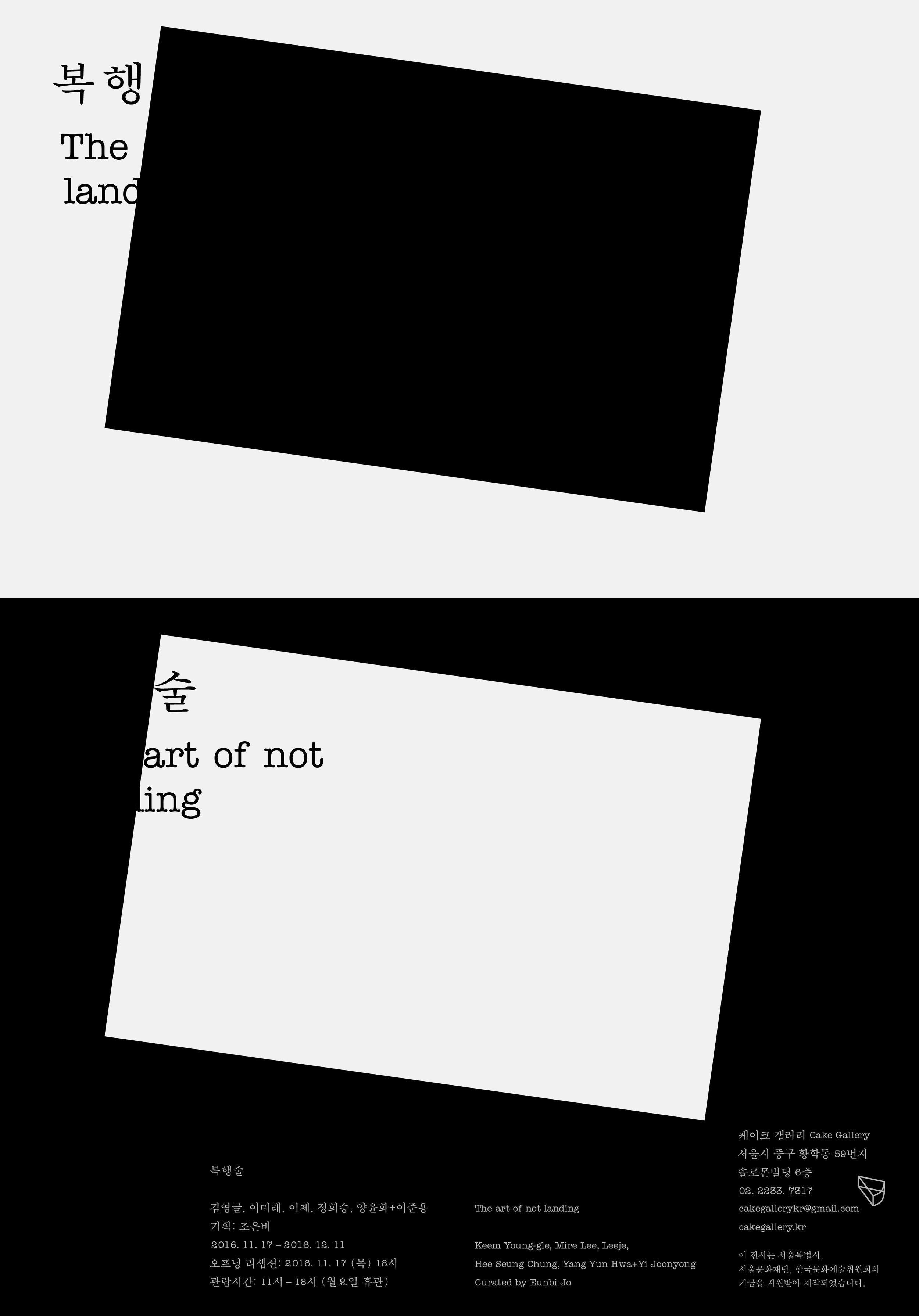

복행술 The art of not landing

2016. 11. 17 ~ 12. 11

장소: 케이크 갤러리 Gallery Factory

참여작가: 김영글, 이미래, 이제, 정희승, 양윤화+이준용 Keem Young-gle, Mire Lee, Leeje, Hee Seung Chung, Yang Yun Hwa+Yi Joonyong

기획: 조은비 Curated by Eunbi Jo

디자인: 박연주 Design: Park Yeounjoo

사진: 정희승 Photography: Hee Seung Chung

번역: 유지원 Translation: Jiwon Yu

후원: 서울문화재단 Sponsored by: Seoul Cultural Foundation

연계 행사: “여성혐오, 그 후: 우리가 만난 비체들” - 이현재(여성철학자, 서울시립대 HK 교수) 강연 / 2016. 11. 26 오후 4시

서문 *english ver. below

“언어는 의미가 놓일 수 있는 장소를 향해 포물선을 그리며 날아간다. 언어의 힘, 언어의 적절성은, 표현 할 수 없는 것을 향한 언어의 도달에 있다.” (토니 모리슨, 1993)

말 많은 세상이다. 이제는 그 ‘말’로 세상을 다 설명할 수 있을 것만 같다. 말의 생산과 유포, 전파가 빠른 시대에 문장은 짧아지고, 단어는 ‘우물가(井)’를 맴돈다. 그래서일까. 우리는 검색창에 ‘문장’을 써넣지 않는다. 조합된 문장보단 파편적인 단어가 더 많은 검색 결과를 보장하기 때문이다. 그렇게 웹서핑은 물음을 ‘키워드’로 환원하면서 앞으로 나아간다. 애초의 질문은 제쳐둔 채 검색 목록과 연관 검색어를 늘려가는 것이다. 뉴스를 덮는 뉴스와 타임라임을 밀어내는 타임라인이 멈추지 않는 파도처럼 새로운 단어를 쉼 없이 우리의 눈앞에 띄워보낸다. 그러므로 키워드가 지나간 트래픽의 수면 위에서 포말처럼 부서지는 건, 우리의 시간뿐만이 아니라 ‘물음’ 그 자체이다.

“한마디로 통일은 대박이라고 생각한다”는 대통령(?)의 단언은, 그의 말이 대개 그러하듯 번역하기 난감한 말이었다. 외신들은 이 발언 속 ‘대박’을 제각기 다르게 번역하기 시작했고, 결국 정부는 이를 ‘통일’시킬 말로 ‘보난자’란 그럴싸한 단어를 골라냈다. ‘보난자(bonanza)’는 미국 서부의 채굴꾼들이 ‘노다지’를 일컬을 때 사용하던 단어인데, 통일을 오로지 경제적 가치로 환원시킨다는 점에서 발언의 의도와 노골적으로 상통한다. 이처럼 환원은 “사유를 통해 새로운 개념을 만드는 것이 아니라 기성을 반복” 하는 정치적 레토릭이자 권력의 오랜 통치술이다. 보난자라는 명명(통일=대박=노다지)이 통일에 관한 여타 다양한 층위의 논의의 가능성을 축소하고 왜곡하는 것이다. 최근의 혐오 발언은 또 어떤가. 통치자는 통치 대상을 분류하고 ‘딱지’를 붙인다. 무슨 녀, 무슨 충과 같은 언어적 낙인, 그리고 세월호 참사를 둘러싼 몇 개의 ‘키워드’는, 지금 이 사회에서 가장 문제적인 환원이며 본질 실종이다. 이러한 언어적 규정과 환원의 순환 고리는 대상과 사건을 —환원, 편견, 혐오와 같은— 언어적 ‘손때’가 묻어 있는 하나의 ‘키워드’로 대체해 그 이면을 너무나도 쉽게 망각으로 이끈다.

이 전시는 이처럼 ‘키워드’가 대상의 표면에 완전히 들러붙기 전에, 이미지와 캡션이 서로 단단히 달라붙기 직전에, 그 사이로 침투하여 얇은 ‘막’(veil)을 치고자 한다. 마치, 일식(日蝕)을 육안으로 관찰하기 위해 필름으로 눈 앞을 가리듯이 말이다. 하늘과 눈 사이를 비집고 들어온 이 불투명한 ‘막’은, 외려 흰 태양과 검은 달의 윤곽을 눈 앞에 드러낸다. 이는 무언가를 직시하기 위해 도리어 그 앞을 가려야만 하는 역설의 은유이자, 확신에 찬 단언 앞에서 다급히 외치는 ‘판단 중지’의 메시지이기도 하다. 그렇게 이 전시는 상황과 인물, 사건 사이에 개입해 이야기의 유동성을 보존하고, 언어의 필연적인 실패에 ‘불확정성’으로 대꾸하고자 한다. 물론 전시에 참여하는 다섯 작가(팀)의 작품이 실제로 언어적 작용을 구성하는 것은 아니다. 오히려 작업들은 ‘자극적인 말’ 옆에서 침묵하는 것처럼 보인다. 요컨대 물음은 즉답되지 않고, 행위는 일정 자세를 유지하고, 사물은 미완에 머무른다. 하나의 ‘언어’에 ‘안착(landing)’하지 않고 기표와 기의 사이를 끊임없이 배회함으로써 말의 어리석음 또는 오류를 포착하고자 하는 것이다. 규정되지 않는, 그럼으로 미지의 감각을 불러일으키는 이 불확정적인 것들은, 한 가지 해석에 이의를 제기할 가능성을 스스로 배태하고 있기에 이야기를 멈추지 않는다. / 조은비

* 복행(復行)은 항공기가 착륙 직전에, 행로를 뒤집어 다시 날아오르는 조작을 의미한다. 이 전시에서는 안착하지 않고 우회하는 기술이라는 의미로 ‘복행술’이란 조어를 만들었다.

김영글은 작업을 위한 개념적인 장치로 텍스트를 사용하면서 ‘미술가의 글쓰기’를 작품 전면에 내세워왔다. “해마가 사라졌다.”는 작가의 내레이션으로 시작하는 <해마 찾기>(2016)는 해마에 대한 반복적인 묘사를 통해 어느 순간 그것의 실체를 모호하게 만드는 일종의 페이크 다큐멘터리이다. 여기서 ‘해마’는 인간의 기억을 담당하는 뇌 기관이면서 동시에 바다 생물 ‘해마’를 지시한다. 작가는 해마에 대한 상상적 묘사를 통해 그에 대한 실체적 규명을 하는 것이 아닌, 다양한 의미를 대입해 그 존재감을 계속 변형시킨다. 내레이션과 다양한 스틸 및 영상 이미지를 선택적으로 재배열해 이루어진 이 작품은 집단적 망각과 퇴행의 징후들을 우화적으로 드러내며, 오늘날 사회적 현실을 비판적으로 성찰한다.

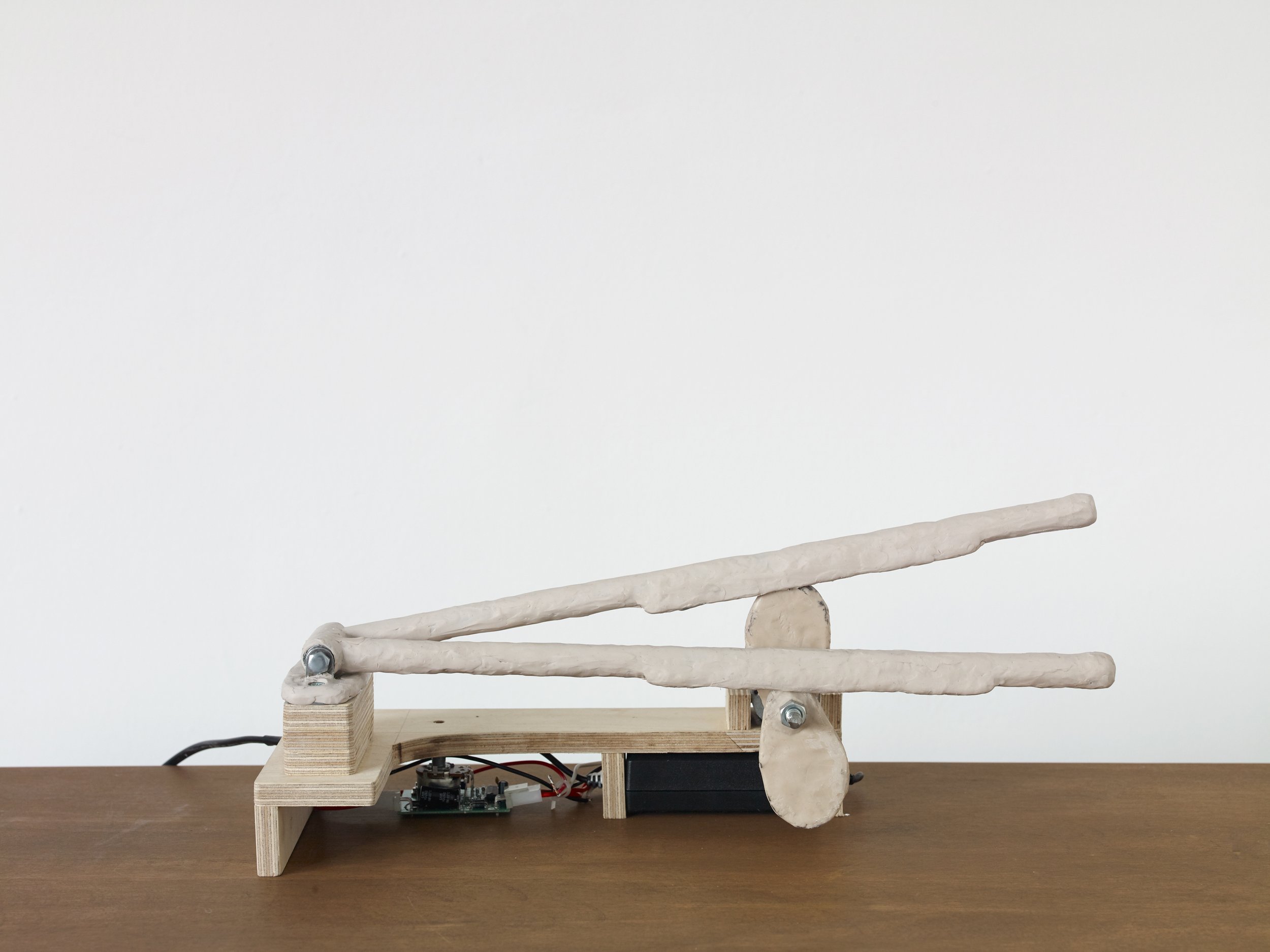

이미래는 작업장에서 흔히 볼 수 있는 원자재(시멘트, 각목 등)를 토대로 다양한 매체를 혼합해 물성의 조형적 변주를 실험해왔다. 특정 상황을 구성하고 작품이 ‘되어가는’ 과정 자체에 주목하는 작가의 지속적인 관심은, 이 전시에서 키네틱 작업 <뼈가 있는 것의 운동>, <뼈가 있는 것의 케이크 갤러리 운동>(2016)을 통해 주어진 공간적 조건에 개입하려는 시도로 이어진다. 공산품에 가까운 철골 구조물 “뼈가 있는 것”에 ‘유토’를 입힌 작가의 형태적 관심은 ‘유사-의인화’(pseudo-anthropomorphic)를 지향한다. 이 작품은 풀리지 않는 무언가에 ‘살(피부)’을 입히고 물리적 운동감을 주어, (풀리지 않아) 답답한 감정적 상태를 정면으로 관통하는 모습을 고안한 것이다. 이는 무슨 생각인지 짐작하기 어렵거나 딱히 꼬집어 말할 수 없을 때 사용하는 단어, ‘띵’(thing)이 포괄하는, 어이없지만 그럼에도 갑작스레 단순화되는 순간을 직관적인 표현으로 은유한다.

이제는 그림 속 풍경과 인물에 내재한 풍부한 ‘정동’을 완결된 명사 혹은 형용사적 묘사가 아닌 ‘동사형’으로 그려낸다. <더미>(2012)에서는 도시 개발 현장의 폐허 더미에서 생명을 잉태한 부푼 배를 상상하고, 임신한 여성의 초상 <웃는 여자>(2012)에서는 도상이 나타내는 생명, 희망, 기쁨과 같은 전형성을 내던지면서 그와 정반대로 심리적인 불안과 막막함을 서늘하게 표현한다. 이미지에 대한 익숙한 판단을 내리기 전에 그 이면의 상상력을 이끌어내는 작가에게, 세상의 모든 풍경은 양가적인 역설을 품고 있다. 신작 <공생 연구>(2016)는 작가가 처음 흙으로 빚어 만든 다양한 크기의 ‘알’에서 출발한다. 둥글게 부푼 ‘알’의 형태는 저마다의 들숨과 날숨이 드나드는 숨구멍이자 ‘입’을 은유하며, 다양한 여성들의 숨소리이면서 발화의 (실현) 가능성을 내포한다. 세 작품 모두가 공통적으로 둥근 표면 안쪽에 ‘빈-공간’을 품고 있다는 점에서, 이 동그란 것의 ‘비정형성’은 형태적인 유사함을 넘어 원형적 이미지를 연상케 하는 제의적인 성격을 띤다.

양윤화+이준용은 (작품 제목이기도 한) “무엇이 무겁고 무엇이 가벼울까?”라는 물음에서 시작한 이메일을 교환해왔다. 그리고 서신의 마지막 문장에 달린 마침표를 도려내어, 이를 동그란 종이 조각으로 변환시켰다. 이 실루엣을 서로 교환하는 방식으로 다시 이어지는 이 작업은, 그 이면에 존재하는 ‘각자의 오브제’를 감춰둔 채 상대의 실루엣을 자신의 오브제에 적용하는 과정을 반복한다. 때문에 ‘두 오브제’는 상대방의 실루엣과 기묘하게 어긋나고 닮아가는데, 작업 과정이 완전히 끝나면 처음의 마침표가 어떤 모습으로 변화되었는지 (전시장에서 비로소) 서로 확인하게 된다. 동일한 공간도 안팎으로 나뉠 수밖에 없듯 ‘불가능한 동일화’에 대한 이들의 열망은 타자의 위치에서 서로에게 파악 불가능한 ‘달의 뒷면’을 남겨두면서 추측과 상상, 상호교환의 과정을 거친다.

정희승은 사진 매체의 한계와 그 가능성을 특유의 조형성을 통해 탐구해왔다. 이번 전시에서 선보이는 <Tender Buttons> 시리즈는 거트루드 스타인이 1914년에 발표한 동명의 책에서 작품 제목을 가져온 것이다. 물건, 음식, 방이라는 세 가지 챕터로 구성된 이 짧은 에세이는 뚜렷한 주제나 내용을 포착하기 어려우나 언어의 한계를 시험하면서 평범한 대상들을 바라보는 우리의 습관적 방식을 새롭게 한다. 정희승 작가의 사진적 행위 역시, 사진 속 사물들이 기호의 익숙한 도식성에 반하고, 상투성에서 벗어나 모호하고 낯선 감각을 촉발시킨다. 이때, 작가 자신이 드러내면서 동시에 감추려는 그 ‘사이의 감각’을 포착하는 순간, 표면에 드러난 이미지는 관객으로 하여금 “이것을 어떻게 볼 수 있을까?”와 같은 그 ‘배후’에 대한 질문을 제기하도록 한다. 이로써 이미지는 기획된 의미 속에 사물을 고정해버리는 시선에 반하여 해석으로부터 자유로워진다.

The Art of not Landing

It's a world of many words. It seems like the world could now be fully explained in these "words." In the era of rapid production, circulation and dissemination, sentences get shorter and words circle around hash tags. Perhaps this is why we don't put in a "sentence" in the search engine. Word fragments promise more results than a composed sentence. As such, web-surfing advances while reducing questions into "keywords." It drops the initial question and increases search records and related search terms. News that covers over other news and feeds that push down other feeds send new words like endless waves in front of our eyes. On the traffic’s surface where keywords had gone by crashes down not only our time but also the "question" itself, like foams.

The president's declaration – "I think unification is, in one word, dae-bak" – was tricky to translate, as her words usually are. When each international press started to translate "dae-bak" into different terms, the government came up with a decent word – "bonanza" – to "unify" the term. "Bonanza" is how the miners from the American West used to call "nodaji ("bonanza" in Korean)." This term translates the explicit intention of the utterance of reducing the unification into an economic value. Such reduction is a political rhetoric that "does not generate new concepts through thinking but repeats what already exists"1) as well as the authority's old ruling tactics. Naming it bonanza (unification = dae-bak = nodaji) is a reduction and distortion of the potential to discuss the issue in terms of diverse aspects. Take the hate speech prevalent these days. Those in power classify and stigmatize those under their control.2) Stigmatizing neologisms that take "-nyeo" or "-chung" as their suffix (each with an indication of women and worms respectively), several "keywords" around the Sewol Ferry incident are the most problematic reduction and misplacement of the essence in today's society. Such linguistic regulation and the circle of reduction replace the object and phenomena in question with a single "keyword" that bares the linguistic "stains" such as reduction, prejudice, and hate. And the other side of the story is easily led to oblivion.

Before a "keyword" is completely attached to the object's surface, when the image and its caption is not yet tightly stuck together, this exhibition attempts to stretch a thin "veil" between them. This could be liken to a film which covers the bare eyes to observe the solar eclipse. The opaque "veil" that comes between the sky and the eyes rather uncovers the contours of the white sun and the dark moon. This is a paradoxical metaphor – what needs to be in direct sight should necessarily be covered – as well as a message of a "suspension of judgment" in face of an assertive declaration. "The Art of not Landing" responds with "uncertainty" to the language's necessary failures and preserves the flexibility of narratives by engaging in the circumstances, characters, and events. Surely, five participating artists (teams) do not literally compose linguistic mechanisms. Rather, their works seem to keep their silence next to the "excitable speech." The questions are not answered immediately; the actions maintain a certain position; objects stay unfinished. These are attempts to capture the foolishness and errors of words by endlessly wandering around the signifiers and signified in place of "landing" on a single "language." The uncertainty inspires the sensations that are not regulated and thus unknown. And as it bears in itself the potential to refuse a unified interpretation, it does not stop the conversation.

* "Bokhaeng" (translated as "not landing") indicates a flight technique of taking off to a different direction once more just before landing. In this exhibition, a neologism – "Bokhaeng-sul" (translated as "the art of not landing") – signifies the skill to deviate instead of safely landing.

1) A note of Heejin Jeong: "If we were not to start from Kafka and finish with a crow” (Hankyoreh Shinmun, September 26, 2014)

2) A researcher of racist hate speech M. J. Matsuda defines hate speech as "the message directed to the groups who have been historically oppressed." (Matsuda, 1992) As men have never been a "historically oppressed group," there is no such thing as "hate speech against male."

Keem Young-gle has put forward "artist's writing" in her works by employing text as a conceptual mechanism. "Searching for Seahorse"(Haema)* (2016), starting with the artist's narration saying "Haema went missing," is a type of fake documentary that blurs the reality with repetitive description. In this work, "haema" is on the one hand a part of a brain that is in charge of the memory; on the other, it indicates a seahorse, a kind of marine life. In imaginative description of haema, the artist continually transforms its presence by applying various significations instead of uncovering the actual facts about it. This work consists of the selective restructuring of the narration, various stills and video images. And it demonstrates the collective oblivion and regressive symptom in allegories as well as critically reflecting on the social reality.

*Haema is a homonym that indicates a seahorse and a hippocampus.

Mire Lee has experimented with formative variations of material by mixing various media or easily available raw material – cement, lumber, etc. The artist has taken constant interest in the process of building a particular situation and "becoming" of an artwork. And it is demonstrated in the kinetic works – "Exercise for Things with Bones” and "Cake Gallery Exercise for The Thing with Bones" (2016) – which attempt to engage in the given spatial condition. The structural interest in “the vertebrate" which are steel frames that are closer to industrial frames covered in clay, turns toward the "pseudo-anthropomorphic." This work was designed to capture something unresolved that obtained the "flesh" and physical movement. And it goes on to portray how the complicated (due to its unresolved state) emotional state is digested squarely. This is a direct metaphor for a sudden and absurd moment of simplification that includes the word "thing" which is used to indicate a thought that is hard to assume or articulate.

Leeje’s paintings contain the rich "affect" immanent in the scenes and the characters in a "verb form" instead of a complete noun or adjective’s descriptions. "Pile" (2012) imagines the expanded belly impregnated with life among the piles of ruins in the midst of urban development. The portrait of a pregnant woman – "Smiling Woman" (2012) – casts away the typicality of icons such as life, hope, and joy while simply expressing the psychological anxiety and the desolate sentiment. To the artist who draws the imagination from the other side before arriving at a familiar judgment on the image, all the scenes of the world embody the ambivalent paradox. The new work "Study on Symbiosis” (2016) departs from various sizes of "eggs" made out of soil, which is the first attempt for the artist. The form of the "egg" inflated into a circle is a metaphor for the windpipe and "mouth" where the inhalation and exhalation occur. And it connotes the possibility (of the realization) of utterance as well as the breathing sound of various women. All three works embrace "empty-space" inside of the round surface. And this is how the round objects’ "informal quality" obtain a ritual values that remind one of an archetypal image beyond formal resemblance.

Yang Yun Hwa+Yi Joonyong started exchanging e-mails with a question "What is heavy, What is light?" which is also the title of the work. And they cut out the period from the last sentence of the e-mail and transformed it into a round paper sculpture. This work continues by exchanging the silhouette and repeating the process of applying each other’s silhouette into "one’s own object" while hiding it on the other side. Accordingly, "two objects" are out of joint, assimilating with each other’s silhouette in a peculiar way. Only after the process has completely finished (at last, in the gallery space) could they check out how the period has changed. The aspiration towards the impossible identification, which manages to divide the same space into its inside and out, leaves behind the "other side of the moon" that is unfathomable to each other from the other’s position. And it goes through the process of speculation, imagination, and mutual exchange.

Hee Seung Chung has explored the limits of photography and its potential with a characteristic forms. The series of "Tender Buttons," to be presented in this exhibition, take its title from Gertrude Stein’s book by the same title, published in 1914. Short essays composed in three chapters – "Objects," "Food," “Rooms" – do not contain clear subjects or contents. Yet it challenges the limits of language while renewing our habitual ways of seeing ordinary objects. Hee Seung Chung’s photographic movement in the objects in the photograph goes against the familiar schematization of the sign while escaping conventions and prompting ambiguous and unfamiliar sensation. When the "sensation in between" that reveals itself while concealing itself is captured, the image that surfaces poses a question to the audience on what lies "behind" – "How could I see this?" As such, the image is liberated from interpretation, away from the perspective that fixes the objects into the determined signification.